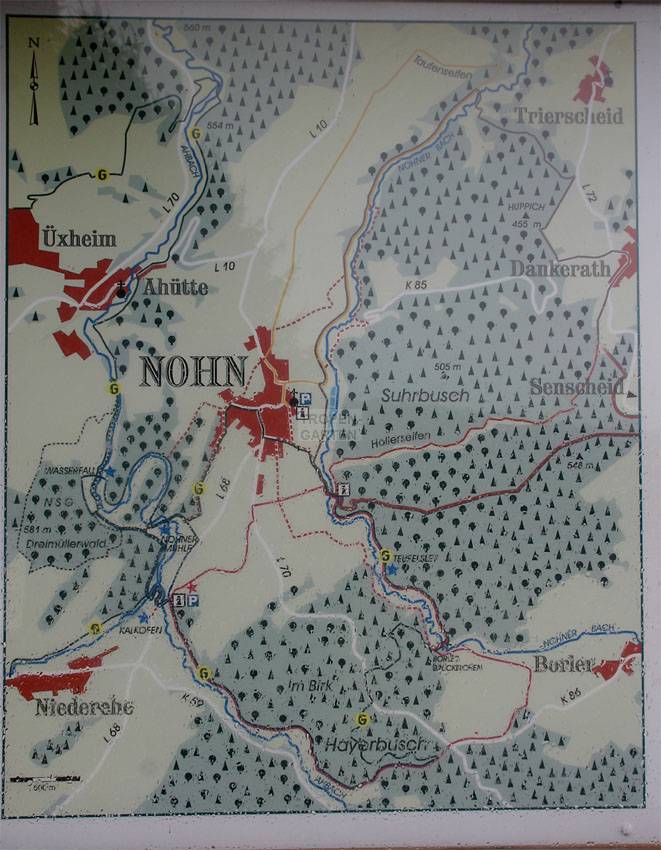

Anfahrt nach Nohn im Norden der Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz, an der Grenze zu NRW. Ab dem kleinen Ort Nohn ist der Wasserfall ausgeschildert. Etwa 1 km außerhalb des Ortes liegen rechter Hand die zwei gut sichtbaren und ausgeschilderten Wanderparkplätze, von denen aus man auch zur Nohner Mühle gelangt. Ein Ortsplan (siehe Abb.1) am Parkplatz gibt einen guten Überblick über die Wanderwege und die Wegbescheibung zum etwa 1 km entfernten Wasserfall, den man über drei Alternativrouten erreicht und eigentlich nicht verfehlt, da alle drei Routen im Tal des Ahbachs verlaufen.. Während der Saison hat auch das Restaurant an der Mohner Mühle geöffnet.

Das botanisch Interessante der Umgebung des Wasserfalls Dreimühlen ist in seiner geologischen Besonderheit begründet. Großteils ist die Eifel aus Schieferschichten aufgebaut, durchbrochen von den bekannten Vulkangebieten. An einzelnen Stellen jedoch treten Kalkschichten zutage. Es sind Meeresablagerungen, deren Schichten sich durch die tektonischen Kräfte wellenförmig umgelagert haben und über die Erdzeitalter hinweg abgetragen wurden. In einigen "Wellentälern" jedoch sind Reste dieser Kalkschichten in geologischen Senken erhalten geblieben, sogenannte Kalkmulden. Teilweise sind diese Kalkmulden sehr fossillienreich. Sie weisen eine unterschiedliche Flora zur Umgebung auf, nicht nur hinsichtlich der Orchideen.

So liegen im Tal des Ahbachs an einigen Stellen mächtige Kalkfelsen frei (Abb. 2), besonders gegenüber der Nohner Mühle. Sie zeigen sehr gut die Beschaffeheit des Untergrundes an: helle, kalkreiche Meeresablagerungen, die auf unterdevonischen Schichten liegen.

Wie man es aus anderen Karstgebieten kennt, können die Bäche in diesem Gebiet durch die im Wasser vorkommenden Säuren, besonders Kohlensäure und Huminsäuren, den Kalk lösen und typische Lanschaftsformen von Kalkgebieten bilden: einerseits wenn Kalkstein aufgelöst wird, dann entstehen unterirdische Wasserläufe mit Höhlen, Dolinen oder unterirdischen Seen, andererseits durch Ablagerung von Kalk, wenn das aus dem Wasser ausgeschiedene Kalziumkarbonat festes Gestein bildet, entstehen sogenannte Kalktufffelsen.

Der Dreimühlen Wasserfall entstand, als man 1912 durch den Bau der (mittlerweile stillgelegten) Eisenbahnstrecke Dümpelfeld bis Jünkerath die im Kalkmassiv des Dreimüllerwalds entspringenden drei Quellbäche umleitete und unter dem Bahndamm durchführte. Auf der anderen Seite des Bahndamms bildeten sich am Gefälle zum Ahbach hin im Laufe der Jahre Sinterfelsen, die zunehmend größer wurden und deren Masse mittlerweile bis zu 10 kg pro Tag wächst.

Ursache dieses sehr raschen Wachstums ist das Laubmoos Palustriella commutata (Hedw.) Ochyra, welches großflächig den Sinterfelsen bedeckt. Die selbe Art ist beipielsweise auch an den Plitzwitzer Seen in Kroatien bei der Bildung der Kalk-Sinterfelsen beteiligt. Durch das Moos wird die Oberfläche des Wasserfalls deutlich vergrößert, was die Kalkausfällung beschleunigt. Das Wachstum des Mooses geht dabei schneller als es durch Überkrustung abstirbt. So wird fortlaufend neuer Kalktuff gebildet. Bis zu 10 cm Zuwachs sollen es pro Jahr sein, die sich die Wasserfallstufen ins Tal vorschieben.

Das rasche Wachstum des Wasserfalls in die Aue hinein hat dazu geführt, dass der Ablagerungsboden in der Aue das Gewicht des Sinterfelsens nicht mehr zu tragen drohte. 1985 wurde daher ein Fundament aus Beton eingegossen und später der obere Teil des Sinterfelsens weggesprengt, was zur Bildung der großen Stufe führte.

Am Wasserfall selber finden sich zahlreiche Farne, die auf dem Sinterfelsen gesiedelt haben. Wie zu erwarten, trifft man den Braunen Streifenfarn, Asplenium trichomanes L., der ja bevorzugt in Mauerritzen lebt, in denen verwitterter Mörtel ein ausreichend kalkhaltiges Milieu schafft. Auf den Sinterfelsen hat er einen ebenfalls passenden Standort gefunden. Aber nicht nur am Wasserfall selber, sondern auch auf frei liegenden Kalkfelsformationen in der Umgebung ist er recht häufig zu entdecken.

Auf den Felsen am Wasserfall wächst Asplenium trichomanes vergesellschaftet mit der Mauerraute, Asplenium ruta-muraria L., die auch häufig in Mitteleuropa auf altem Mauerwerk siedelt und am Wasserfall ebenfalls einen idealen Platz gefunden hat. Das poröse und von Löchern und Ritzen durchzogene Gestein bietet eben perfekte Voraussetzungen für den Farn.

Seltener und auf kalkhaltige Standorte angewiesen, ist der Zerbrechliche Blasenfarn, Cystopteris fragilis (L.) Bernh. Weit überwiegend siedelt er in (sub-)montanen Regionen und findet auf den Felsen am Wasserfall einen ausreichend feuchten und kühlen Standort. Sein Name rührt von den zerbrechlichen Wedelachsen her, die im Gegensatz zu vielen anderen Farn-Arten schnell bei starker Biegung abbrechen. Als Blasenfarn ist er identifizierbar, wenn man die blasenförmigen Indusien (= schildförmige Häutchen) betrachtet, die die Sporenhäufchen auf der Farnunterseite bedecken.

Neben den Farnen beherbegt das Kalkgebiet auch einen überaus artenreichen Bestand an Orchideen. Die feuchten, kühl-montanen Bedingungen sind ideal für viele Arten, die sich teilweise schon von den Wanderwegen aus erspähen lassen. Hierzu zählen die Grünliche Kuckucksblume (oder Grünliche Waldhyazinthe), Platanthera chlorantha (Custer) Rchb., das Große Zweiblatt, Listera ovata (L.) R. Br. und das Weiße Waldvöglein, Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce. Botanisch von besonderem Interesse ist die chlorophyll-lose Vogel-Nestwurz, Neottia nidus-avis (L.) Rich., eine Pflanze die zu den Vollparasiten gehört. Das heißt, sie bildet kein Chlorophyll und bezieht ihre Nährstoffe aus Pilzen. Hierfür ist das Wurzelgeflecht netzartig verflochten und fein verzweigt, was wohl auch das Benennungsmotiv der Art ist. Typisch ist der Geruch der Pflanzen nach Honig.

In der Umgebung des Wasserfalls liegen mehrere artenreiche Wiesen, auf denen im Sommer zahlreiche Blühpflanzen zu unentdecken sind, die anderenorts selten geworden sind: der blau blühende Wiesen-Salbei, Salvia pratensis L., mit seinem imposanten Blütenstand und die ebenfalls blaue Gewöhnliche Akelei, Aquilegia vulgaris L., sowie viele andere Pflanzen der Trockenrasen. Die Wanderwege der Umgebung beherbergen ebenfalls eine große Zahl interessante Pflanzen.

So finden sich in den feuchteren Aue-Bereichen an vielen Stellen Bestände der Bach-Nelkenwurz, Geum rivale L., die im Sommer mit ihren unscheinbaren gelb-roten Blüten und den kuhschelle-ähnlichen Früchten aufwarten. Ebenfalls feuchter mag es die Vierblättrige Einbeere, Paris quadrifolia L., die durch ihre eigenwillige Architektonik auffällt: oberhalb der lediglich vier Blätter trägt sie eine einzelne, endständige Blüte. Die Wegränder in den feuchteren und schattigeren Wäldern und Hochstaudenfluren sind vielerorts gesäumt von der Schwarzen Teufelskralle, Phyteuma nigrum F. W. Schmidt, die ihren Namen von der ehemals ethnobotanischen Nutzung als Hexenkraut bezog und in ihrem Blütenstand krallenförmig nach oben gebogene Einzelblüten trägt.

.

Der Dreimühlen-Wasserfall kann von Nohn aus erwandert werden oder alternativ vom Örtchen Ahütte aus, wenn man die noch in Betrieb befindlichen Steinbrüche "mitnehmen" will. Im Ort parkt man an der Ahbachstraße und folgt den Schildern zum Wasserfall über den Mühlenweg oder die alte, zum Wanderweg umgebaute Bahntrasse. Zeitpunkt zu einem Besuch ist das ganze Jahr, für botanische Schätze eher der Frühsommer, wenn die meisten Pflanzen in Blüte stehen.

Referenzen

Frahm, J. P. & Sievers, R. 2009: Der Wasserfall Dreimühlen. – http://www.jan-peter-frahm.de/Arbeitskreis/Exkursionsführer bod.pdf, 16–18, am 27.12.2013.

Zitiervorschlag: Lorek, M. 2022: Am Wasserfall Dreimühlen. – http://www.tropengarten.de/Botanik/wasserfall-dreimuehlen.html am Tg.Mo.Jahr.